Дал интервью журналу “La Dolce vita”. Привожу без изменений.

—————————————————–

Адам Палюхович – один из немногих «капитанов» 90-х, в течение 20 лет сумевший удержаться «на плаву». Вместе с друзьями создавал флагман новой белорусской экономики – компанию «Дайнова». О жизни, семье, ценностях, самореализации, карьере и самом основном капитале. Ведет в интернете «простой блог адама палюховича» (адрес – www.adam.by), в котором рассуждает об управлении, о бизнесе, о жизни.

– Что является показателем успеха в жизни мужчины?

– Думаю, показателем успеха в жизни мужчины является его чувство собственной самореализации. Понятие самореализация состоит из двух частей: само и реализация. Читаю это, как реализация себя и оценка себя.

Когда человек понимает, видит, чувствует, что он реализовался в полной мере – это и есть успех. Не оценка кого-то другого. Порой, СМИ и общество за ними не совсем адекватно оценивает человека. И возносятся на волне этих оценок люди, может быть, не самые достойные первых мест. Также нередко бывает, что человек получает прекрасные оценки, призовые места, входит в какие-то рейтинги, а сам собой недоволен. Можно ли сказать, что он самореализовался? Нет. А с другой стороны есть масса случаев, когда человек чувствует и знает, что полностью самореализовался, даже не имея большой известности и славы.

– Чем тогда для вас является карьера?

– Люди нацелены на карьеру. Мужчины в особенности – женщины в меньшей степени, хотя есть яркие явления, к примеру, Маргарет Тэтчер в политике, Склодовская Кюри в науке. В какой-то период развития, особенно когда в крови гормоны зашкаливают, человеку хочется доказать и показать. А потом приходит время, когда энергии и гормонов, может, и много, но приобретается жизненный опыт. Происходит переоценка ценностей и, как пел Высоцкий: «Я себе уже все доказал». Для меня карьера не важна.

– Но в вашей жизни был период, когда карьера была самым главным?

– Был в достаточно молодые годы. Потом у кого-то происходит переоценка ценностей, у кого-то нет. У меня произошла. Я спокойно живу и работаю. Живу не только для себя, но оцениваю себя, в первую очередь, сам.

– А деньги, что они для вас?

– Деньги – это средство. Это инструмент. В части корпоративной – это кровь, которая бежит по жилам организации, которая снабжает организацию необходимыми ресурсами. Это то, без чего не может жить предприятие. Это то, что необходимо человеку. В определенной степени необходимо.

– Но деньги дают свободу. Вы согласны с этим?

– Деньги и свобода – понятия условно эквивалентные. Когда денег мало, или их нет, человеку сложно. Определенный уровень дохода у человека должен быть. Особенно у человека зависимого, как-то, допустим, ребенок. Когда ребенок не может реализовать свои основные потребности: пища, здоровье, образование, он не достигает нормального уровня развития. Когда нет денег – это плохо. Но когда их много – это тоже плохо. Это уже не свобода.

– Что есть много?

– Пэрис Хилтон и другие уже взрослые дети, на которых свалились большие деньги. Говорят же: «Хочешь сделать человека несчастным, дай ему много денег». Люди выигрывают в лотерею сумасшедшие суммы, многие из них что делают со своим свалившимся с неба «счастьем»? Спускают. Пускаются во все тяжкие. Это в личном плане. В плане корпоративном также часто человек становится рабом денег. Рабом своих функций, связанных с деньгами. Он не имеет свободного времени. Чем больше денег, тем больше обязанностей. Денег должно быть в меру, в части личного потребления. А в корпоративном плане человек должен знать, как с ними обращаться и не становиться их рабом. Конечно, много денег у кампании – это не фатально, но мы часто видим примеры, когда люди просто не знают, когда у них будет свободное время заняться собой, своими близкими, своим здоровьем, наконец. Здоровье ведь за деньги не купишь.

– А счастье купишь?

ЖАЛКО СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ 90-Х,

КОТОРЫХ ПОСТСОВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВА НЕ СМОГЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ.

– Мне довелось участвовать в VII международной бизнес-конференции «Топ-менеджмент: умные деньги», которая проходила в ноябре 2011 г. в Минском международном образовательном центре (IBB). В поединке «Счастье VS Деньги» представлял интересы счастья. Человек может быть счастливым и не имея очень больших денег. Известный факт – я озвучивал его: в 90-х годах самый высокий уровень суицидов был в скандинавских странах, в Швеции. В то же время самый высокий уровень жизни и доходов на душу населения был в тех же скандинавских странах. Международная организация New Economics Foundation в июле 2006 г. предложила определить международный индекс счастья, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира, то есть не уровень доходов, а «реальное» благосостояние наций. На первом месте в рейтинге была Коста-Рика. На втором – Доминиканская Республика. Из стран Западной Европы выше всех – 32 место – Молдавия, 51 – Германия, 104 – США.

Свобода и счастье не связаны с большими деньгами. Это скорее умение человека жить счастливо и свободно. Внутреннее состояние свободы и счастья. Говорят же: «Хочешь быть счастливым – будь им!»

– На что вы готовы тратить деньги, не считая?

– Не считая, граничит с тем, чтобы сорить деньгами. Думаю, что считать деньги нужно, а вот сорить деньгами – нельзя. Это некрасиво, пошло и развращает нас и наших близких.

– Но, может, у вас есть какое-нибудь хобби. К примеру, увидев какую-то статуэтку или картину, вы готовы приобрести ее, условно говоря, за любую цену…

– Был один такой момент, грешен. В начале 90-х, будучи в командировке в Париже, купил несколько картин нашего художника-эмигранта Бориса Заборова. Не очень дорого, хотя, можно сказать, денег не пожалел, но все равно считал (улыбается).

– Хорошо, тогда скажите, на что еще не нужно жалеть денег?

– В начале 90-х, когда мы начали сборку своих компьютеров и активное продвижение продукции на рынок, прочитал в спецлитературе, что на рекламу, на продвижение компании нужно тратить четверть или даже треть дохода. Тогда мы реально процентов 30% и тратили на рекламу.

– Да, в то время «Дайнова» была везде. И мультики были «Дайнова», и в новостях висела заставка «Дайнова», и в печатных СМИ. Это была одна из первых запоминающихся, интересных и профессиональных рекламных кампаний.

ПОПУЛЯРНОСТЬ – ЭТО ЛИШНЕЕ.

ХОЧУ ЖИТЬ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ И ХОДИТЬ, НЕ ПРИВЛЕКАЯ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ТЕМ, ЧТО ДЕЛАЮ, МНЕ ХВАСТАТЬСЯ НЕ НУЖНО.

– Так мы продвинули этот бренд. Вот куда можно тратить деньги, считая, но не жалея. Если с умом, то окупается сторицей. Мы достаточно активно занимались благотворительностью. К нам приходили из детских, медицинских учреждений, школ, культурных заведений, не имеющих достаточного бюджетного финансирования. Знали, что «Дайнова» поможет. Это было не спонсорство и не давало никакого брендового имиджа. Просто нужно было помогать, тогда было такое время. Помню, в самом начале 90-х на резком изломе курса рубль/доллар наша Катенька, оператор компьютера, получила 15 долларов, и это было в три раза выше средней зарплаты на рынке труда. Многим людям было нечего есть. И мы это видели изнутри. Хотя, конечно, бывало, люди и злоупотребляли. Года два назад на одном форуме увидал: «Дайнова 90-х – «дойная корова» и «дай снова». Случалось, приходили к нам жуликоватые люди, которые сумели воспользоваться ситуацией. Но, как говорится, ты давай, а дальше не твоя забота. ТАМ разберутся. На благотворительность можно давать, не жалея.

– Вы, похоже, придерживаетесь аскетического подхода к жизни. Так всегда было, или что-то на вас повлияло?

– Не сорить деньгами – не есть аскетизм. Не быть «нуворишем», не значит быть аскетом. Я родился в простой семье. Нас, детей, было четверо. Жили в Минске, в частном секторе. Родители очень простые люди из крестьян минской области. Всего добивались своими руками и головой. Они поставили цель – дать детям хорошее образование. Мы все получили образование, все устроены, в социальном смысле. И добились успеха не за счет родительских денег или «блата». Я не аскет. Живу нормальной, спокойной уверенной жизнью.

– А как вы относитесь к популярности?

– Так получилось, что в первой половине 90-х давал много интервью на радио, ТВ, в газетах. Знаете, не очень приятно, когда на тебя смотрят и пальцем показывают: «А! Вот он!» Однажды, году в 95-м, мы ехали с концерта. Я спросил у молодых людей, где газетный киоск. Они ответили: «Ну, «Дайнова» могла бы уже и знать!» Популярность – это лишнее. Хочу жить нормальной жизнью и ходить, не привлекая особого внимания. Я не общественный деятель, не представитель масс-культуры. Тем, что делаю, мне хвастаться не нужно. Просто делаем это и все. Все мы популярны среди своих друзей и близких. И того достаточно.

– Какими вы вспоминаете 90-е годы?

– Противоречивыми. То были годы больших возможностей. В 1988-м мы с друзьями ушли из госсектора. Как только вышел проект закона о кооперации, так и засобирались. И ушли с принятием закона. К тому моменту имелся управленческий опыт. Я был руководителем одного из IT-подразделений предприятия. И многие говорили нам: «Зачем? На что вы идете? Куда бросаетесь?»

– И зачем? Авантюризм?

– Было немного. Но, скорее, четкий расчет. Мы были состоявшимися специалистами в IT области, автоматизировали предприятия. Занимались серьезной работой. Сегодня эта сфера элитная, потому что у нее есть зона оффшорного программирования, где платят большие деньги. Тогда она была интеллектуальной, но не была элитной.

В 90-е многие из тех, кто хотел и умел, рискнули и состоялись. С другой стороны, не все могли и умели. Как там у Окуджавы: «И пряников сладких всегда не хватает для всех». Кому-то повезло подойти по образованию, по уровню, по возрастному цензу. Вот если бы нам тогда было за 50 или 18, было бы гораздо сложнее. К 90-м годам наше поколение получило опыт работы, нарастило свою интеллектуальную мускулатуру, состоялось в обществе. Ну, еще характер определенный нужно было иметь – многие просто отказывались рисковать и оставались на насиженных местах. И еще, у нас была компания единомышленников.

– В общем, времена больших возможностей, которыми вы сумели воспользоваться.

– И обратная сторона – времена бедности, граничащей с нищетой. Запомнился один случай. Я, вообще-то, алкоголь употребляю редко. Просто не люблю крепкие напитки. И обычно за рулем. Но как-то днем гулял по улице Куйбышева. Шел пешком, у меня было несколько часов и решил выпить пива. В киоске возле магазина «Горизонт» взял бутылку (разливного не было) и встал за столик. Рядом со мной еще несколько мужичков угощались. Солнечная погода, прекрасное настроение. И вдруг увидел в скверике женщину пенсионного возраста, смотревшую на нас. Я сразу не понял, а потом сообразил, что она ждет бутылки. Не бомжиха, интеллигентное лицо, одета бедненько, но очень опрятно. И видно, что человек реально голодает. Я бутылку оставил, денежку под нее какую-то положил. Это было распространенным явлением. Многие из тех, кто в 90-е состоялся, такого не замечали или не хотят вспоминать. Но это было. Жалко стариков и детей 90-х, которых постсоветские государства не смогли обеспечить.

– Многие из тех, кто тогда «состоялся», не сумели сохранить свои капиталы, в отличие от вас. Почему? Что они делали не так?

ДЕНЬГИ МОЖНО ТРАТИТЬ НА БЕЗУДЕРЖНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ.

ПОКУПАТЬ ДОРОГИЕ ВЕЩИ, МАШИНЫ И ТАК ДАЛЕЕ. А МОЖНО ВКЛАДЫВАТЬ В ДЕЛО. БЕЗ ВСЯКИХ ПОНТОВ. ПРОСТО МЫ РАБОТАЛИ.

– Деньги можно тратить на безудержное потребление. Покупать себе дорогие вещи, машины и так далее. А можно вкладывать в дело. Без всяких понтов. Просто мы работали. Мы и не думали покупать зарубежную недвижимость и бриллианты. Да и не такие уж это большие деньги были.

– Почему все покупали, а вы нет? Ведь вкладывать в недвижимость или предметы искусства – значит, инвестировать?

– Гораздо интереснее – делать дело, чем иметь стены, обвешанные дорогими картинами. Кстати, еще вопрос, дорогими ли. Масса примеров, когда дорогие предметы искусства оказываются внезапно дешевыми, потому что ценовой тренд и популярность художника вдруг изменились. А, с другой стороны, если у вас есть 10 метров, это, наверное, мало. Если 100 – это нормально. А если 2000, то надо уже что-то с ними делать. Нужно думать, как их либо продать подороже, либо сдать в аренду повыгоднее. А это уже совсем другой бизнес. Зачем же поступать по принципу: «Не мела баба клопату, купiла парася»?

– Были ли в вашей жизни кризисы и как вы из них выходили?

– Я по жизни оптимист. Не занимаюсь самокопанием. Не принадлежу к тем, кто терзает себя и сильно переживает. Были, как и у всякого человека, трудные периоды. Например, в детстве я был очень толстым. Самым толстым в классе. Стал заниматься спортом: пошел в тяжелую атлетику, начал бегать, заниматься боксом, играть в футбол. Проблемы, которые нужно решать, естественно, есть и будут всегда. Не все в жизни решалось быстро, не все решается, но проблема не есть кризис. Неразрешимая проблема, когда человека уже нет. Пока человек жив, все можно каким-то образом разрешить.

– В чем ваша жизненная философия? Или, как сейчас говорят, жизненное кредо?

– Есть такая фраза, которой уже несколько тысяч лет, она известна еще со времен древних римлян от Марка Аврелия и индусов, с их «Бхават-гитой»: «Делай, что должен – и будь что будет». Я делаю, что должен. И никакого фатализма в этом нет. Например, так поступает любая мать, делая все для счастья и здоровья своего ребенка. Мое глубокое убеждение, что самая большая ценность, самый большой капитал в жизни – это люди, которые нас окружают. Наши родные, близкие, друзья, коллеги. Человек, у которого есть этот капитал, счастлив. В этом смысле я счастливый человек. И, вообще, счастливый.

– Вы уже знаете, как надо прожить, чтобы не было «больно за бесцельно прожитые годы»?

– Не мучаюсь этим вопросом. Секрет прост. Как было сказано, надо накапливать свой капитал: родных, друзей, коллег. И делать то, что мы должны делать.

– Что бы вы хотели изменить в прошлой жизни или вернуть?

– Мы все допускаем ошибки, получаем что-то красивое, приятное в своей жизни. И все, моментами, мучаемся. Я бы не хотел изменить ничего из того, что было, и что есть. Я стал таким, какой я есть, благодаря прожитой жизни. Нюансировку поменял бы, но глобально – ничего. Единственное, хотел бы, чтобы все мои дети были от одной женщины.

– Судя по вашему блогу в Интернете, вы сторонник традиционных семейных ценностей. Это так? И какой вы видите современную семью?

– Традиционная семья – просто нормальная семья. Она была всегда. Приверженцы нетрадиционных семей зачастую просто гоняются за чувственными удовольствиями. Когда получаешь одно, этого становится мало и хочется чего-то большего. Человек ищет этого большего. Горизонты кажутся неисчерпаемыми. А счастья нет. Счастье не в этом.

У моего деда по материнской линии было 13 детей, по отцу – 9. Нас в семье, как я уже говорил, было четверо. Да, я сторонник традиционной семьи, где есть родители, которые любят друг друга, и много детей. 3, 5, 7… сколько угодно. С семьей – это как с фирмой. Мужчина в семье выполняет не только функцию любящего отца и мужа, но и управленческую. Он, по своему, управляет семьей. И благополучие семьи во многом зависит от потенциала любви мужчины к своим близким и от умения управлять событиями. У меня есть приятель, мы с ним когда-то работали молодыми специалистами, прекрасно образованный, умнейший человек. В 26 он стал завлабом. И вот уже лет 30 им, фактически, и остается. Много работает, но работает он за всех, не может перепоручить и отконтролировать. В семье так же. Это вопрос подхода, отношения мужчины к жизни. Семью тоже надо организовывать. Ею надо управлять. Ее нужно обеспечивать. Но в первую очередь, ее нужно любить.

– Вы любите свою родину? И как вы относитесь к космополитам, людям, которые называют себя гражданами мира?

СЧИТАЮ, ЧТО ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЛЮБИТЬ СТРАНУ,

КОТОРАЯ ДАЛА ЕМУ ЖИЗНЬ, ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ ОН ЖИВЁТ, И НЕ ДОПУСКАТЬ ОШИБОК.

– Считаю, что любой нормальный человек должен любить страну, которая дала ему жизнь, любить людей, среди которых он живет, и не допускать ошибок. Эта страна, этот народ дали мне жизнь. Я ее люблю. С другой стороны, считаю себя гражданином мира. Вот так, белорус и гражданин мира. Я объехал весь Советский Союз до 90-х, а в 90-х и «нулевых» побывал во многих странах мира. Коллеги, партнеры, друзья – по всему миру. Теоретически мог бы жить, где угодно. Это вопрос предпочтений. Живу здесь. И работаю здесь. И останусь в Беларуси, на моей родине, навсегда.

– Какие из достижений цивилизации вы приветствуете, а какие нет?

– Я приветствую все достижения цивилизации. Есть известный пример: ножом можно резать хлеб, а можно резать людей. Да, в Интернете известно какой трафик занимает 30-40%, Да, там есть игры, сидя в которых дети, становятся игроманами. Но для меня интернет в последние 10 лет – основной источник информации. Если бы не Интернет, я многого бы не получил, многому бы не научился.

Я по образованию программист. Привык к компьютеру с 18 лет. И сегодня читаю книги только с компьютера.

Социальные сети? Они позволяют нам общаться.

Наркотики? Они были всегда. И всегда использовались в медицинских целях. Нет абсолютно плохих или абсолютно хороших достижений цивилизации. Зависит от человека, как их использовать. От уровня его образования, культуры, интеллигентности. Нам сегодня много доступно. Надо использовать это во благо себе, своим близким, окружающим людям.

– Чем бы вы хотели заниматься, если бы не занимались своим сегодняшним бизнесом?

– Мне нравилось программирование. Мог бы программировать. А мог бы землю копать, картошку сажать. Это интересно. В Древнем Риме был такой император Диоклетиан, 10 лет правил страной, в очень сложной экономической ситуации. Решил проблемы, вывел государство на хороший уровень, а потом добровольно уехал в провинцию. Через несколько лет, когда опять все начало сыпаться, сенаторы приехали к нему и стали просить вернуться к власти. А он им сказал: «Посмотрите, какая у меня красивая капуста растет. Никуда я не поеду».

Или садовником. Мы с детства работали на грядках. Отец прекрасный сад посадил. У нас росла груша, на которой было 4 сорта груш. Батька (произношу это слово с любовью и уважением) взял в лесу дичку и привил на нее еще 3 сорта красных, желтых и зеленых – дерево выглядело, как букет. Его изобретение – помидоры на крыше сарая под «вечным солнцем», одновременно 4-х сортов – розовые, лимонно-желтые, «дамские пальчики» и «бычье сердце». Урожай был огромный, мы не знали, что с ним делать. И еще много чего. Я сегодня с удовольствием кошу траву обычной косой. Это здорово.

– А в детстве кем вы мечтали стать?

– Сначала шофером, потом врачом. Учился в музыкальной школе по классу баяна. В пятом классе увлекся звездами. В них была особая романтика. Хотел быть астрономом.

– А стали математиком. Какая уж тут романтика.

– Как раз романтика. Я после школы собирался поступать на астрофизику. Но в ней много неинтересных технических деталей. На практике, в математике оказалось гораздо больше романтики. И в ней есть гармония, как в музыке.

– Какой из ваших проектов вы считаете самым красивым?

– «Дайнова» – лучший и самый красивый проект. Когда мы выбирали имя компании, хотелось что-то звучное, как Тойота, но, в то же время, имеющее связь с историей. У нас, четверых молодых «отцов-основателей», было, несколько десятков вариантов. Мы выбрали «Дайнова» – название племени, жившее на территории нынешней Гродненской области лет 800 назад. Еще нам повезло с логотипом. Художник – Кирюшкин его фамилия – молодец, красиво сработал.

– Что для вас означает понятие «дольче вита»?

– Ваш журнал для людей, которые хотят элитной жизни. Хотят демонстрировать другим, какие они состоявшиеся, красивые, рейтинговые в любой сфере, не только в бизнесе. Что они могут себе позволить. Это их выбор. Но сладкая жизнь это миф, погоня за чувственными удовольствиями в поисках счастья – миф.

Как-то прочитал мнение и согласился, подумав: «Вот оно!» Человек, идя за удовольствием, получает его. И снова стремится его получить. Но во второй раз оно в себе содержит уже маленькую капельку яда. И чем больше он повторяет это чувственное удовольствие (любое!), тем больше растет та капля, и оно превращается в свою противоположность. Он ищет другие удовольствия и получает такие же превращения. Вкусные напитки – в алкоголизм, изысканная пища – в обжорство, отдых – в безделие и потерю здоровья от отсутствия нагрузок, и т.п. Наслаждения без меры, как миражи, превращаются в свои антиподы и в ничто. Миражи, за которыми можно гоняться всю жизнь.

У меня есть друг детства, который испытал в своей жизни самое большое удовольствие, когда ему лет в 10 подарили пароходик с моторчиком. Он так его хотел. И так был доволен. По весенним ручьям его пускал. А потом забросил надоевший пароходик. Вот так мы всю жизнь гоняемся за «пароходиками». Только, вырастая, в погоне за сладкой жизнью, некоторые покупают «крайслеры», яхты, самолеты. Я спокойно отношусь к сладкой жизни, потому что понимаю, что следующая порция сладкой жизни будет содержать в себе маленькую капельку яда. А чтобы этого яда пресыщения не было, повторюсь, нужна мера, очень строгая мера.

– И что, нет удовольствия без яда?

– Есть, обязательно. Удовлетворение. От обладания тем самым основным капиталом. От того, что есть люди, рядом с которыми мы живем, которым мы помогаем, которые всегда могут подставить нам свое плечо. Которых мы любим, и которые любят нас.

Название поста-интервью, фразы в рамке, фото – из “La Dolce vita”.

Беседовала Елена БЕЛОВА

).

).

– Аааа, – ещё больше разулыбался он и протянул банку свежего июльского мёда, – это просто так говорят. Возьми, угощайтесь. Если хоШь, могу маску пчелиную дать, поможет. Жалят пчёлы в-основном в лицо и голову. Днём коси подальше от ульев, там пчела жалить не будет.

– Аааа, – ещё больше разулыбался он и протянул банку свежего июльского мёда, – это просто так говорят. Возьми, угощайтесь. Если хоШь, могу маску пчелиную дать, поможет. Жалят пчёлы в-основном в лицо и голову. Днём коси подальше от ульев, там пчела жалить не будет.

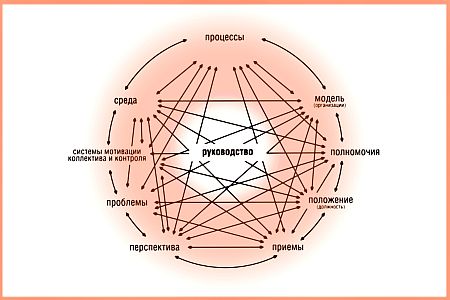

ПРОСТАЯ МЫСЛЬ. Ведём разъяснительную работу среди сотрудников и (возможно

ПРОСТАЯ МЫСЛЬ. Ведём разъяснительную работу среди сотрудников и (возможно

). Для партизанского отряда и малого предприятия – собрались втроём (впятером, вдесятером), и решили, куда двигаться. В конце концов – выбрали атамана на сходке и пошли гурьбой выполнять его распоряжения. Для большой же организации решения – только на основе действующих правил и регламентов. Иначе – авантюры, шаги в сторону, неэффективные действия и развал. Пока есть правило, регламент – неукоснительно исполняй. Можешь критиковать, но исполняй, пока оно не отменено и не изменено.

). Для партизанского отряда и малого предприятия – собрались втроём (впятером, вдесятером), и решили, куда двигаться. В конце концов – выбрали атамана на сходке и пошли гурьбой выполнять его распоряжения. Для большой же организации решения – только на основе действующих правил и регламентов. Иначе – авантюры, шаги в сторону, неэффективные действия и развал. Пока есть правило, регламент – неукоснительно исполняй. Можешь критиковать, но исполняй, пока оно не отменено и не изменено.