Белорусский грибник о набережных Поволжья /пост Владимира Велича/

В этом посте хочу поделиться конденсатом впечатлений человека, прожившего сначала около 30 лет в Синеокой Беларуси среди лесов и болот и после переехавшего на просторные берега Волги и прожившего здесь уже около 10 лет. В первую очередь постараюсь обратить внимание на природный и немного на культурный аспект моих впечатлений, так как для меня они приоритетны были всегда.

Начну с того, что детство и школьные годы я провёл в небольшом полесском городке Брестской области. Важно отметить, что 70% территории моего родного района была занята либо лесом, либо болотом, не смотря активную мелиорацию 70-х и экспорт леса из района, как один из основных источников пополнения районной казны. Как и все пацаны-земляки, я рыбачил в местных небольших водоёмчиках и каналах и даже периодически гордо приносил родителям свой улов – немного карасей или пескарей, которые умещались в 2 сковороды или маленькую вязанку для сушки возле форточки, но матёрым рыбаком так и не стал. А вот грибы меня зацепили посильнее. Тут, видимо, сказалось то, что это увлечение сочетает активное движение, а не сидение «в засаде» с удочкой, ориентирование на незнакомой местности, созерцание красивейших всевозможных лесных пейзажей ну и, естественно, как логический итог – нахождение самих грибов. Эти все аспекты были мне внутренне близки и я получал огромное удовольствие даже если «улов» грибов был не так велик, как хотелось бы.

Ярче всего запомнил одну историю. Я учусь в 8-10 классе, т.е. уже достаточно опытный грибник. Мы как обычно с родителями уехали в один из множества лесов за грибами. Причём в этом лесу классический лес чередуется с болотом. И вкрапления болота имеют хаотический рисунок, т.е. нет чёткой границы и логики где что должно быть. В таких случаях логично взять карту и всё станет понятно. Но кто тогда ездил за грибами с картами?! Разбрелись на некотором расстоянии друг от друга по своим «участкам». Как обычно, перекрикиваемся, чтобы не потеряться. Грибы есть, азарт понемногу подогревается. Те, кто любит собирать грибы, со мной согласятся, что матёрые грибники смотрят чаще всего ни прямо себе под ноги. Каждому виду грибов присуще своё комплексное сочетание условий – рельеф местности, время сезона, количество влаги, комплекс растительности, среди которой растут грибы – деревья, мох, трава.. В тот раз я заметил, что больше всего грибов растет именно в месте перехода леса в болото и наоборот. Поэтому я старался исследовать эти мини-склончики и ходил по кромке извилистой границы между болотом и лесом, т.к. болото было почти сухим, но отличалось высокой по пояс густой травой и частым молодым березняком. Утонуть не утонешь, но ориентироваться посреди такого болота трудно – как в тумане стоишь. Вот иду я, собираю, завожусь… Как вдруг вижу местного старичка, идущего бодро с корзинкой, который даже и не думает собирать именно тут. Мы поздоровались. Кажется, он что-то спросил дежурное, типа, ну как, есть ли грибы, с хитрой улыбкой, и пошёл дальше без остановки. Я понял, что дед знает где «настоящие» грибы, а я тут ковыряюсь с мелочью. Я решил, что буду ориентироваться на него, и стал держать курс на уходящего в лес деда. Но как назло грибов было много и тут, а я не мог пожертвовать благородными грибами ради не такой очевидной цели преследования местного жителя. Так дедуля от меня оторвался, а я ко всему прочему ещё и заблудился, завертевшись между грибами, дедом и ориентированием среди леса и болота. Грибы ушли на второй план, на крик мне не отвечали, и я немного растерялся. Я стал применять классические народные способы ориентирования – крик. К описанию болота добавлю ещё один акустический момент. Из-за того, что высота деревьев в лесу и в болоте разная – в лесу повыше, звук многократно отражается и определить направление невозможно. Эффект «звук вокруг» в действии! Я слышал звуки грузовика, людей отвечавших криками мне или кому-то ещё, но звук был отовсюду. После 10 минутной лёгкой паники, мне пришёл в голову план. Я пометил насколько возможно место, где находился, среди множества белых берёз и высокой травы. Определил 4 направления, куда буду отходить на 200 шагов. И на вершинах креста буду делать контрольный крик. На третьем участке моя стратегия сработала. На мой достаточно громкий крик, недалеко и негромко ответил отец и сразу спросил: чего так орёшь, заблудился что ли? Я негромко ему ответил: да что ты.. так просто.. Вряд ли он мне тогда поверил J

Богатый на грибы в Беларуси 10-й год

Богатый на грибы в Беларуси 10-й год

Потом я уехал учиться, а затем работать и жить в Минск, где так же периодически доводилось собирать грибы, путешествовать по белорусским лесам, сплавляться по нашим небольшим речкам на байдарке.

Живописный Берег Нёмана

Живописный Берег Нёмана

Однажды довелось побывать в водном походе на Кольском полуострове. Вот там действительно было много и грибов и рыбы, как нигде до этого в моей жизни. Совсем небольшая плотность населения делает гарантированно урожайными все усилия, рыбаков, грибников и охотников. Но при всём обилии результата теряется удовольствие от азарта поиска. Ловля рыбы и собирание грибов превращается в банальный сбор урожая, слишком легко всё даётся. Но, вернусь в Беларусь. Особые впечатления я испытал, когда впервые проезжал Логойский район, который славится своей холмистой местностью. Слышал такое выражение – Белорусские Альпы. Когда-то же жителя равнинных лесов и болот должно было потянуть в «горы». Потом излюбленным местом отдыха моих друзей было озеро Птичь, что всего в 3 км от Минской кольцевой, где так же есть высокий берег. Про минскую природу много писать не буду, большинство из вас прекрасно представляете сами её.

И вот в 2004-м я переезжаю жить в Самару. Почти 2000 км на восток. Не дальнее зарубежье, но всё же есть много особенностей, которые мне бросились в глаза. Начну по порядку. Природа тут уже другая. Во-первых – это большая река, водная магистраль России – Волга. В районе Самары вокруг Волги очень мало лесов, всё больше степи. Климат умеренно-континентальный. Много солнечных дней, небольшая влажность. Короткая весна и осень, длинные – зима и лето. Летом достаточно жарко – около 30 гр, зимой много снега, мороз 10-30. После пасмурно-дождливой Беларуси, где каждый солнечный ясный день «на учёте в диспансере» мне солнечный самарский климат понравился. Волга всё ещё играет огромное значение в жизни города, хотя и не такое как ранее, когда это была основная транспортная артерия и даже обороняла от набегов врагов в ещё более ранние времена.

Теперь немного о первом впечатлении о людях. Не буду вдаваться в историю, но в России, как это ни парадоксально звучит, русские люди внешне сильно разнятся одни от других. Есть, к примеру, территории боле мононациональные, например, Татарстан, Башкирия, Чечня и другие. Но более всего – это территории интернациональные. Самара – один из таких. Легенда о самарских красавицах подтвердилась. Видимо, интернациональные браки способствовали рождению красивого потомства в таких смшанных семьях. Еще что бросилось в глаза, что общий уровень культуры пониже, чем Беларуси. Волжане не обижайтесь, говорю об общем уровне, встречал много людей культурных в Поволжье, но общий уровень есть общий уровень и многие местные только подтвердили моё наблюдение. Этот уровень проявлялся во всём: поведении людей на улицах и в других общественных местах. Мусор чаще всего лежал не в немногочисленных урнах. Допитую банку пива часто на моих глазах выбрасывали из окна трамвая или с палубы водного транспорта прямо в Волгу. Но Великая Река научилась избавляться от этого мусора. Дело в том, что когда после весеннего паводка вода опускается до обычного уровня, весь мусор остаётся на затопленной во время паводка территории, на берегах. Ради справедливости скажу, что за 10 лет ситуация с мусором начала поправляться. Низкая культура была видна и по общению людей, по агрессивности друг к другу. Вот агрессивность самарцев очень контрастировала с памяркоунастью белорусов. Эта же культура проявляется и в манере вождения автомобилей, в качестве дорог и т.д. Многие мои самарские приятели объясняли низкий культурный уровень тем, что монголо-татарское иго сдерживало развитие этой культуры пока, белорусы развивали демократические институты. Есть и другие исторические версии. Но повторюсь, моя задача не давать оценку и исследовать причины исторические, а констатировать свои собственные субъективные, к тому же, впечатления. Поэтому расскажу о позитиве, который я конечно тоже узрел. Обратная сторона той же агрессии. Люди более целеустремлённые и действующие. Всем известна широта загадочной русской души, которую иногда трудно как-то вообще описать. Не просто так ключевое и поворотное сражение под Сталинградом, повернувшее войну в обратном направлении, произошло именно на берегах Волги. Если описывать это качество одним словом, то, пожалуй, выберу слово Тотальность. Очень хорошее отношение к белорусам – никогда не скрывал своё происхождение и гражданство и не чувствовал себя чужим иностранцем. Волжане щедры и открыты как и белорусы и много других позитивных качеств, присущих славянской душе. Русские и белорусы очень близки по духу. Пару историй совсем свежих, годичной давности. Приехал я в Казань открывать наш поволжский офис. Только что квартиру и офис нашёл для аренды. Еду в автобусе общественном с коллегой. Вот уже пора выходить, моя остановка. По плечу постучал мне пожилой татарин и спросил меня, не я ли обронил партмоне. Я только и успел коротко, но искренне поблагодарить его за честность и достать несколько сот рублей, которые конечно не будут лишними пенсионеру. Потом, правда, пожалел, что не дал пару тысяч, т.к. денег там было прилично. Я был в лёгком «культурном шоке» да и времени было в обрез. Дело не в деньгах, в чём-то, что выше их. Ещё один случай. Через пару месяцев я был с дочерью в Казанском цирке и обронил телефон возле своего сидения. После антракта соседка мне его вернула. Хорошие люди есть повсюду. Ну и языковые отличия в Поволжье тоже есть. Если щенков называют кутятами не только в Поволжье, то «ездяют» только волжане.

Теперь о самарской природе. Во-первых, это сочетание большой реки и не очень высоких, но очень древних и загадочных Жигулёвских гор. Поэтому самое любимое место в городе у меня и у многих самарцев – это набережная. Ну, про набережные Поволжья я чуть позже отдельно упомяну. Волга в районе Самары делает большую петлю и это создаёт уникальную возможность для активного туризма. Перешейк всего в 3 км дал возможность самарской водной «кругосветке» стать очень известной среди водников-туристов. Вы можете неделю сплавляться по течению на любом водном туристическом транспорте и прибыть в пункт отправления. Внутри образовавшегося водного кольца находится природный заповедник Самарская Лука, среди Жигулёвских гор. Это уже рай для вело-туристов , спелеологов и горников. К счастью на ту сторону Волги из Самары нет моста, иначе бы люди «освоили» этот заповедник своей урбанистической деятельностью не в пользу Природе. И что бы горожанину выехать на викэндовский пикник за город достаточно пересечь Волгу на своей байдарке как я или на любой моторке за небольшую плату водному таксисту. 10 минут – и вы за городом на берегу Реки! Впечатляет? Меня – да.

Вид на Волгу и Самару с викендовского пикника.

Вид на Волгу и Самару с викендовского пикника.

Я, конечно, наведываюсь в родную Беларусь достаточно часто, не менее 4 раз в год примерно на неделю. Но прошло немного времени и мне стало не хватать белорусского леса. Тут конечно есть сосновые леса, но мало. Ну а что уж про грибы говорить… Но инстинкт собирателя грибов жить спокойно не давал. Как-то услышали, что в заповеднике кто-то видел маслята. Переправились на другой берег Волги и попросили таксиста отвезти в лес ближайший. Ну, леса большого тут нет, но, тем не менее, что-то уже похожее на место, где должны расти грибы. Но грибов почти не было в лесу. Зашёл в молодой соснячок – лучшее место для маслят в Беларуси. Тоже не густо. А рисунок леса тут такой: представьте большое поле, на фоне гор, а на поле – островки леса. И вот переходя от одного островка леса к другому, я заметил в траве семейки грибов, похожие на наши маслята, но светлее по цвету шляпки. Так я познакомился с полевыми маслятами и в лес больше не заходил. В Беларуси, там, где трава, грибов не помню, а тут собрал около 3 вёдер. На причале, ожидая обратный катер, видел много грибников бренчащим пустыми вёдрами и недоумевающими – откуда я нарисовался с таким большим пакетом маслят. Спрашивали, не привёз ли я их на продажу из Ульяновской области, богатой своими лесами J

Волжские полевые маслята

Волжские полевые маслята

Ну и напоследок, как и обещал, про поволжские набережные. По роду своей работу часто езжу в поволжские города и когда есть время, стараюсь выбраться на набережную, так как считаю, что это самое красивое и привлекательное место в любом городе, расположенном на любой большой реке. Конечно, в любом городе есть много других интересных мест: парки, скверы, музеи, памятники, места связанные с различными историческими деятелями. Но мой приоритет – в пользу набережных, поэтому только о них. Из всех поволжских городов я побывал в большинстве из них: Самара, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Чебоксары, Волгоград. Остались непосещёнными: Ульяновск, Ярославль, Кострома и Астрахань. Это ещё предстоит сделать. Если кто-то бывал в речных круизах по Волге, то имеет представления об этих набережных. Но хочу подчеркнуть, что прекрасный вид с палубы теплохода – не одно и то же, что вид с берега, когда прогуливаешься вдоль. Небольшой обзор начну в очерёдности возрастания моих впечатлений.

В Казани уже год работаю. Сам по себе красивый город имеет достаточно слабенькую набережную. Небольшая река Казанка, которая впадает в Волгу имеет даже большее значение для ландшафта города, чем Великая Русская Река. В Чебоксарах – столице Чувашии был пару раз. Сама набережная неплохая, но нет ощущения что ты находишься на берегу реки. Хотя воды достаточно много, искусственные каналы и водоёмы дают много места для прогулок горожан. Возможно, я не был пока в самых красивых местах и не видел всей прелести этой набережной. К тому же там есть ГЭС и пейзаж видится более промышленным. Но сама природа в Чувашии более всего похожа на белорусскую – много лесов и сам город Чебоксары чистый и зелёный. Кстати о лесах пару слов. Кроме Чувашии есть леса чуть меньше в Татарии, побольше – в Ульяновской и особенно в Кировской области, но самые дремучие и сказочные, полные всякой живности конечно же грибов – в Марий-Эл. Правда, в Йошкар-Оле пока не бывал. Но вернусь из леса к набережным. Далее в моём рейтинге идёт набережная Саратова. Это уже классическая Поволжская набережная с несколькими уровнями на берегу на разной высоте, с множеством дорожек для прогулок, скамеек и пямятников. Не далеко оторвались набережная в Волгограде и Нижнем. В Волгограде – похожа на саратовскую, но подлиннее, т.к. город вытянулся сам на 90 км вдоль Волги. Не во всех местах берег является набережной. Запомнился монумент «Родина-Мать», которую хорошо видно с реки и многих точек в городе, а так же знаменитый раскачивающийся мост через Волгу.

В Нижнем набережная очень высокая. На берегу стоит Кремль, а с высокого берега видна панорама на десятки километров за Волгой. Есть теперь так же и канатная дорога через Волгу. Ну и топ-набережная – в Самаре. Петля Волги в районе Самары, которую я описывал ранее, позволила течению немного замедлиться и редкий случай – в некоторых местах оба берега низкие. Это позволило сделать в черте города приличный городской пляж, лучший в Поволжье (из городских), по мнению многих. Ну и вид на Жигулёвские горы тоже многого стоит. Сейчас она заново отреставрирована, хотя, как говорят старожилы, её вид и раньше срывал аплодисменты с палуб проплывающих на теплоходах туристов.

Самарская набережная после реставрации

Самарская набережная после реставрации

Пост получился больше повествовательным и глубокие мысли я сознательно не вкладывал. Но они вложились сами  Призываю вас любить Природу и Людей. В Беларуси и везде, где придётся побывать. Искать во всём позитив. Он точно есть всегда, просто мы не всегда его видим сразу. Как оказалось, хорошие люди есть везде. Как и леса, и грибы. Кто ищет – тот найдёт. Закон подобия работает повсюду: подобное притягивает подобное. И напоследок: всё познаётся в сравнении. Вспомните строки нашего знаменитого поэта: «Каб любiць Беларусь нашу мiлую, трэба ў розных краях пабываць».

Призываю вас любить Природу и Людей. В Беларуси и везде, где придётся побывать. Искать во всём позитив. Он точно есть всегда, просто мы не всегда его видим сразу. Как оказалось, хорошие люди есть везде. Как и леса, и грибы. Кто ищет – тот найдёт. Закон подобия работает повсюду: подобное притягивает подобное. И напоследок: всё познаётся в сравнении. Вспомните строки нашего знаменитого поэта: «Каб любiць Беларусь нашу мiлую, трэба ў розных краях пабываць».

) и нагло, когда у них численный перевес или в кармане есть оружие. Это во многих случаях в отношении намеченной жертвы. Кроме одного. Когда группа людей разговаривает на русском языке, их, как правило, обходят стороной. “Если что, говорите громко по-русски”, – Сергей знал, что советовал. Сам был участником группы, некого аналога народной дружины времён СССР или милицейского патруля того и нынешнего времени. Ходят такие крепкие ребята по злачным и опасным местам французской столицы и наводят порядок. Участники набирались муниципалитетом и полицией для работы в «сложных» кварталах.

) и нагло, когда у них численный перевес или в кармане есть оружие. Это во многих случаях в отношении намеченной жертвы. Кроме одного. Когда группа людей разговаривает на русском языке, их, как правило, обходят стороной. “Если что, говорите громко по-русски”, – Сергей знал, что советовал. Сам был участником группы, некого аналога народной дружины времён СССР или милицейского патруля того и нынешнего времени. Ходят такие крепкие ребята по злачным и опасным местам французской столицы и наводят порядок. Участники набирались муниципалитетом и полицией для работы в «сложных» кварталах.

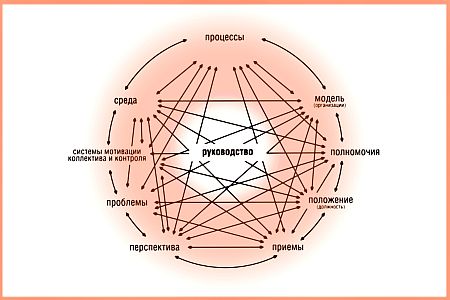

ПРОСТАЯ МЫСЛЬ. Ведём разъяснительную работу среди сотрудников и (возможно

ПРОСТАЯ МЫСЛЬ. Ведём разъяснительную работу среди сотрудников и (возможно

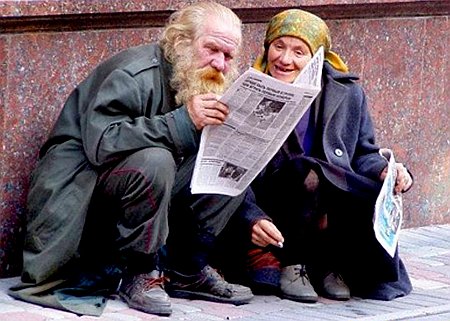

“Я – бомж” – фраза без эмоций, сказанная Утренней Звездой, “зацепила” многих моих собеседников и читателей блога. История получила своё продолжение. Оказывается, бомжам можно помочь. Не заговорить тему, а конкретно помочь конкретному человеку. И работают с этими несчастными также вполне конкретно. Нашёл в интернете любопытную статью из «Республики». Была опубликована в газете прошедшей осенью уже в период моего знакомства с Ириной. Есть в Минске на улице Ваупшасова, 42 “Дом пребывания лиц без определённого места жительства”. В нём и работают люди, оказывающие помощь в решении проблем, размещении и трудоустройстве бездомных (см. в конце поста).

“Я – бомж” – фраза без эмоций, сказанная Утренней Звездой, “зацепила” многих моих собеседников и читателей блога. История получила своё продолжение. Оказывается, бомжам можно помочь. Не заговорить тему, а конкретно помочь конкретному человеку. И работают с этими несчастными также вполне конкретно. Нашёл в интернете любопытную статью из «Республики». Была опубликована в газете прошедшей осенью уже в период моего знакомства с Ириной. Есть в Минске на улице Ваупшасова, 42 “Дом пребывания лиц без определённого места жительства”. В нём и работают люди, оказывающие помощь в решении проблем, размещении и трудоустройстве бездомных (см. в конце поста). Фото старушки из истории “Дома”: “Сын забрал пожилую мать к себе, а дом в Ганцевичском районе продал. Но случилась беда — вскоре он умер. А невестка, не задумываясь, выставила свекровь на улицу…”. Полный текст –

Фото старушки из истории “Дома”: “Сын забрал пожилую мать к себе, а дом в Ганцевичском районе продал. Но случилась беда — вскоре он умер. А невестка, не задумываясь, выставила свекровь на улицу…”. Полный текст –

). Для партизанского отряда и малого предприятия – собрались втроём (впятером, вдесятером), и решили, куда двигаться. В конце концов – выбрали атамана на сходке и пошли гурьбой выполнять его распоряжения. Для большой же организации решения – только на основе действующих правил и регламентов. Иначе – авантюры, шаги в сторону, неэффективные действия и развал. Пока есть правило, регламент – неукоснительно исполняй. Можешь критиковать, но исполняй, пока оно не отменено и не изменено.

). Для партизанского отряда и малого предприятия – собрались втроём (впятером, вдесятером), и решили, куда двигаться. В конце концов – выбрали атамана на сходке и пошли гурьбой выполнять его распоряжения. Для большой же организации решения – только на основе действующих правил и регламентов. Иначе – авантюры, шаги в сторону, неэффективные действия и развал. Пока есть правило, регламент – неукоснительно исполняй. Можешь критиковать, но исполняй, пока оно не отменено и не изменено.